“Quisiéramos retomar una pregunta que se hace la investigadora Amy Coddington en “How Hip-Hop Became Hit Pop”, que nos parece muy relevante: ‘Entonces, ¿qué significa que el rap sea el género más popular en una economía de medios en la cual la escucha de la música es utilizada para dividirnos en partes discretas para facilitar el consumo? ¿Si estamos constantemente siendo tratados como amalgamas de partes consumidoras separadas, puede la escucha de la música (inclusive en nuestros aparatos individuales, aislados a través de auriculares) todavía ser una forma de forjar comunidad?”. Esta es algunas de las preguntas que este notable ensayo intenta responder dentro de la peculiar orografía sonora y multidisciplinaria de unos géneros musicales que se han convertido en (paradojicamente) abanderados de la cultura corriente principal aún siendo estilos que definirían el ghetto en su momento (y continúan siendo testigos de la precariedad desde los límites del subterráneo).

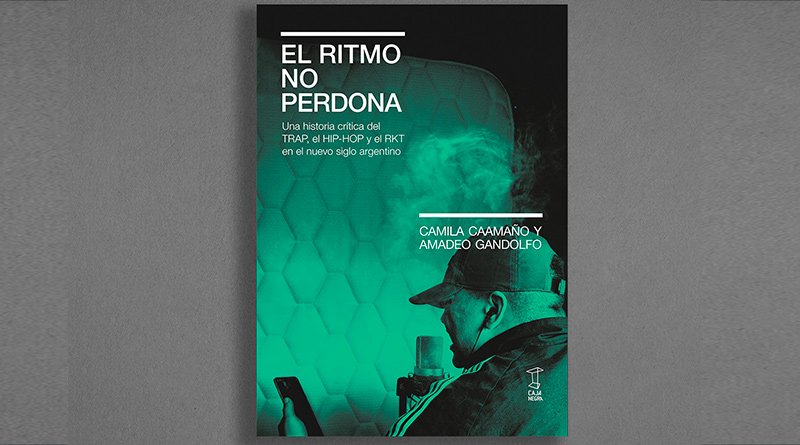

Camila Caamaño y Amadeo Gandolfo recibieron el encargo de escribir este El Ritmo no Perdona: Una historia crítica del TRAP, el HIP-HOP y el RKT en el nuevo siglo argentino (Caja Negra2025), no sólo por la necesidad de poner negro sobre blanco sobre lo que está pasando en las “escenas urban” argentinas (lo de “urban” es criticado por los autores por el mero hecho de que suena a vacío semantico que intenta devaluar un género y una escena), sino también por la necesidad de desacralizar los topicos que revoilotean entorno al rock y sonidos afines, y la falta de estudios sobre el tema que aborden con precisión y sentido crítico el advenimiento de un lenguaje nuevo que es parte fundamental de la hibridación de estilos que coronan los éxitos de ventas de artistas tan dispares como Duki, mal conejito, Pista neo oh rosalia. Los dos autores, además, y tal y como apunta acertadamente el crítico musical Pablo Schanton en el prólogo, lo hacen sin incurrir en engorrosos ejercicios de academicismo en el que en muchas ocasiones pierden su interés muchos de los llamados estudios culturales.

Los escritores han tardado cerca de cuatro en dar forma a un ensayo que tiene un estilo y una prosa dinámica y fluida, en donde se intentan (y consiguen) vertebrar una genealogía de estos estilos musicales tan en boga entre la juventud, apelando al sentimiento del fan, pero sin ello caer en el argumento panfletario. Tanto Caamaño como Gandolfo son escritores, pero también fans de estos sonidos y todos los movimientos sociales que de ellos se desprenden, y esto lo llevan observando y estudiando desde hace años desde newsletters como Triste y Tropical (Camila Caamaño) o el blog El baile Moderno oh El Evangelio del Coyote (Amadeo Gandolfo).

El título de la obra es justamente una canción papá yankee de 2010, pero a los autores les pareció que era suficientemente descriptivo ya que, el ritmo es algo que siempre está presente en nuestro día a día, y que a los artistas representados en esta obra les hace seguir un ritmo de trabajo constante que les vuelve en mercadería siempre expuesta a los dictámenes de las nuevas tecnologías que se nutren de contenido. Algo que, por otro lado, no deja de ser una constante que simultanean estilos que no están tan ¿estigmatizados? por esto como el rock. Como se comenta en el libro, el rock siempre ha estado identificado a valores contraculturales, mientras el hip-hop o el trap al lujo capitalista. Esa es una dinámica que sigue en la actualidad, y que está repleta de prejuicios de raza y clase.

El hip-hop en Argentina llega tras una herencia muy arraigada en la negritud (raíces afroargentinas e indígenas) que dejó la diáspora. Ritmos y narrativas musicales en colisión se hibridan en las calles, aunque pocos fueron los que tuvieron la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para empaparse del legado que llegaba desde ahí. Como dicen los autores, la MTV y el productor Gustavo Santaolalla fueron agentes fundamentales para importar estos sonidos negros a Argentina. Ahí hubo no pocas batallas culturales para adueñarse de la hegemonía del relato cultural: el rock era un estilo muy arraigado en Argentina en donde las élites lo consideraban para blancos y “auténtico”, mientras el hip-hop poco tenía que perder en esa batalla. Luego, como se ha ido viendo en la evolución, tanto el rap como el trap se han mezclado con el rock argentino por necesidad o por retroalimentación más o menos natural.

El estilo libre llegó a lomos de la cultura DIY, de la improvisación, de impostar batallas de rimas que buscaban generar no pocas discordias; después, con la democratización de internet más las ayudas gubernamentales, permitió que la gente más joven se iniciase a grabar en sus casas ( en pequeños estudios improvisados) o en las plazas de los pueblos en improvisados soundsystems.

El Quinto Escalón ( encuentro de batallas de rap que se hacían en Parque Rivadavia) albergado por el rapero YSY A fue muy importante para marcar el minuto de lo que se estaba cociendo en las calles. De ahí sale una figura fundamental del trap como Dukioh extraño que se encargaba de hacer videos de las jornadas. El CTR (mutación entre reguetón, cumbia o trap) es también una pieza fundamental en este estudio. Sin duda, el CTR permitió que la cumbia villera se popularizara en los circuitos comerciales, y como subgenero del trap no tuvo tanta suerte, pero ha dejado artistas de gran calado como DJ Pirata, La Joaquíy ECKO.

Puedes comprar el libro El Ritmo no Perdona: Una historia crítica del TRAP, el HIP-HOP y el RKT en el nuevo siglo argentino de Camila Caamaño y Amadeo Gandolfo (Caja Negra) en la web de su editorial.